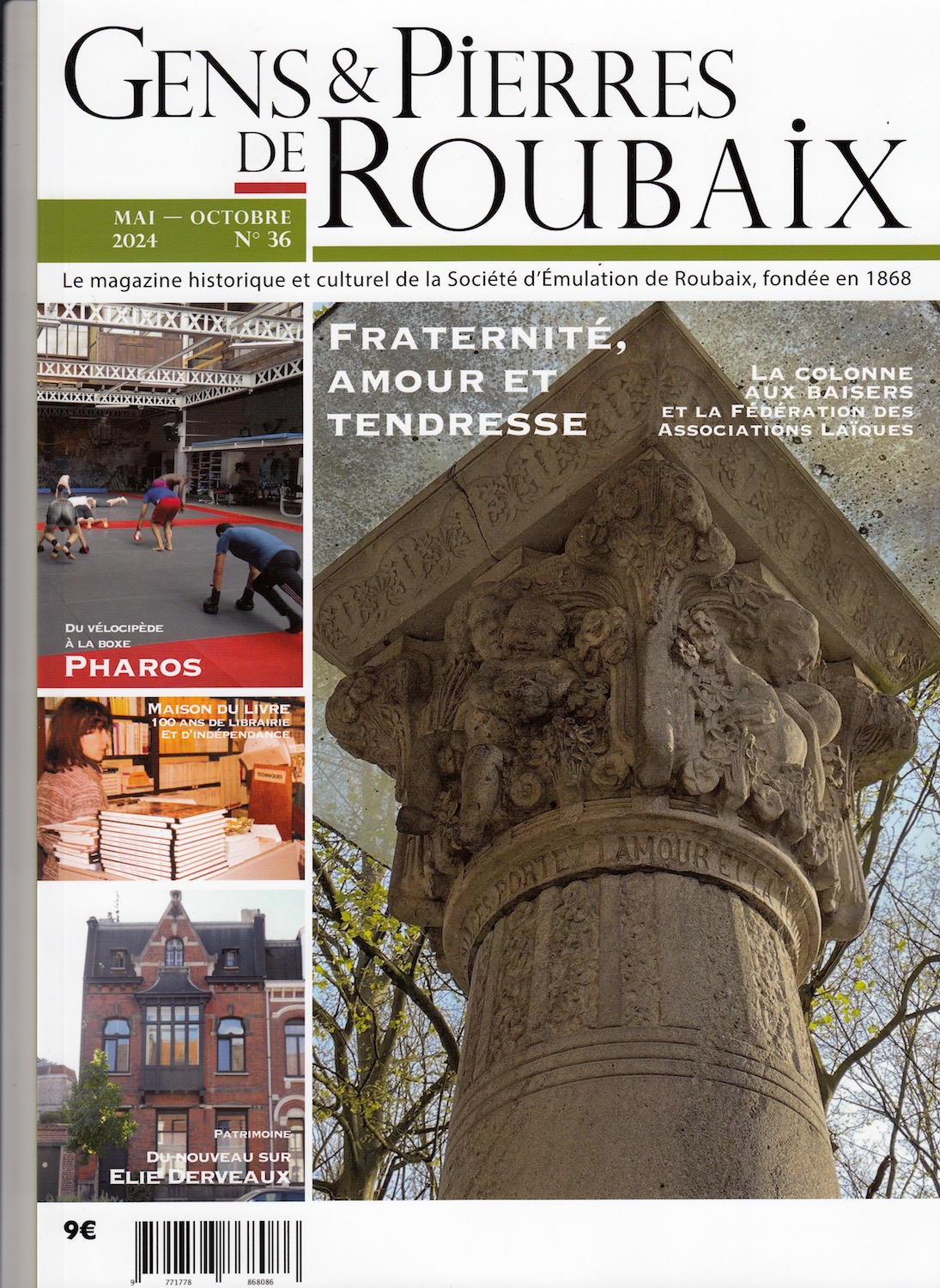

A la fin du XIXe siècle, Le « Beau Jardin » prend forme… les Roubaisiens commencent à aller s’y promener en remontant doucement le boulevard de Paris. Le kiosque à musique, construit en 1881 (détruit aujourd’hui), remporte un tel succès qu’en 1883, on peut lire un rapport à l’administration municipale réclamant « l’acquisition de mille chaises ».* Mais la promenade donne soif !

Le Café du Parc CP Méd Rx

Il semble que l’idée d’installer un café à proximité du Parc ait germé dans la tête du Roubaisien Edouard Catteau qui, dès 1896, demande à la Ville de lui louer une parcelle de terrain lui appartenant, située « à l’entrée, côté droit du parc de Barbieux ». Il s’engage à y établir un « café-restaurant qui sera construit à ses frais suivant toutes les règles de l’art ». La Ville accepte avec quelques conditions : une durée de bail de dix années et, à l’expiration de la concession, l’immeuble deviendra gratuitement la propriété de la Ville qui en disposera comme elle voudra. De la construction de ce café, on ne trouve aucune trace… Mais en 1906, non seulement le bail a expiré, mais en plus, Edouard Catteau a cessé d’occuper cette maison depuis fin 1905… « La Ville a donc pu prendre possession plus tôt de la construction établie sur ce terrain et en faire le logement du jardinier-chef » peut-on lire dans les délibérations municipales de 1907. (En 1894, le Conseil municipal avait déjà décidé de construire un logement pour le chef-jardinier, « faisant front au Boulevard de Douai ». Les travaux furent adjugés en 1895 et terminés la même année mais est-ce à ce même emplacement ? ).

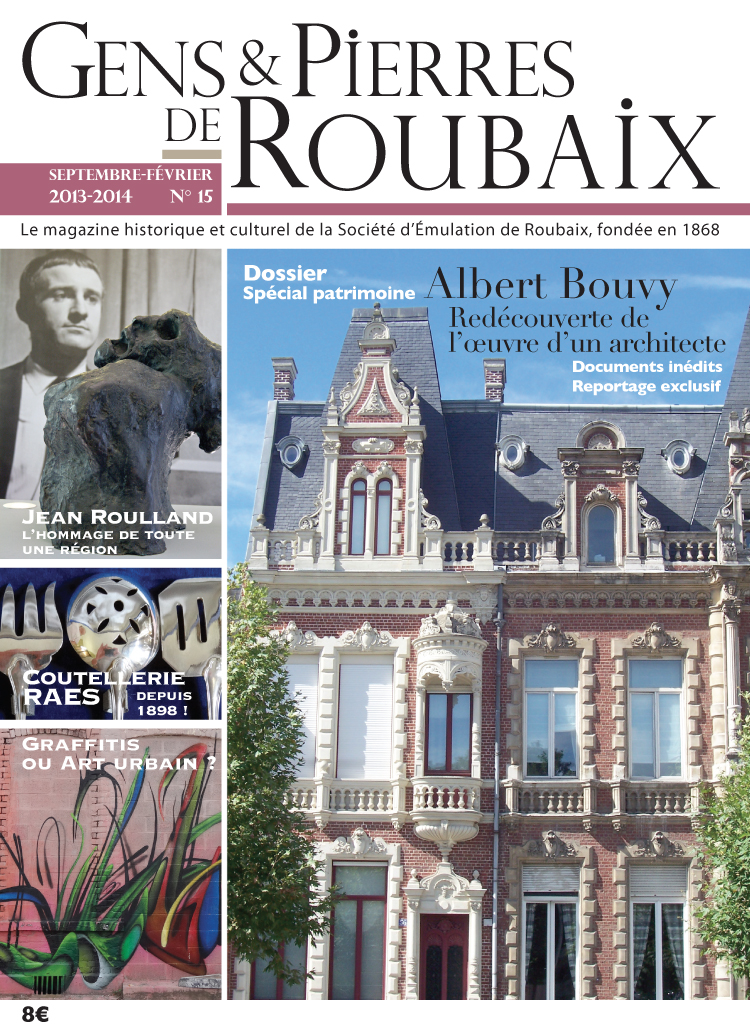

Hôtel particulier de Charles Georges Masurel CP Méd Rx

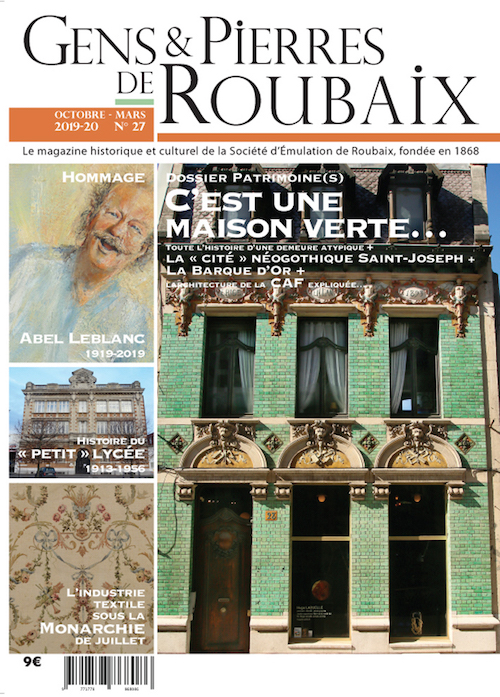

Parallèlement, on découvre qu’en 1897, un certain Jules Lerouge-Losfeld demande à la mairie l’autorisation de faire construire un café par l’architecte Louis Barbotin, sans doute sur les deux autres parcelles voisines. Il semble bien que ce soit, là, la véritable naissance du Café du Parc. A l’époque, Louis Barbotin a déjà construit l’Hospice Barbieux et construira la caserne des Pompiers avenue Gambetta en 1907. Dès 1900, on trouve donc trace de ce nouveau café au 116 bd de Paris dans les Ravet-Anceau. Il est face à l’hôtel particulier de Charles-Georges Masurel-Leclercq, construit par Dupire-Rozan dans les années 1890. Et les deux constructions qui encadrent le carrefour des boulevards de Paris et Cambrai sont réalisées dans un style cohérent. Puis en 1903, ce même Lerouge-Losfeld (que l’on trouve alors domicilié au 116 bd de Paris, c’est-à-dire au café même), demande le permis de construire un « chalet » au 118 bd de Paris.

La famille Vanhove à la terrasse du Café du Parc en 1947. Collection particulière.

Cependant en 1937, une demande de travaux sur le Café du Parc signale qu’ Amédée Haustrate en est le propriétaire… Il est, depuis 1920, le propriétaire du garage juste à côté, 70 bd de Cambrai… Bref, les propriétaires de ce café se sont donc succédé ! Ce nouveau café se prolonge vers l’avenue Jean Jaurès d’une véranda et d’une « terrasse » ombragée qui accueille les clients quand le temps le permet. Et le chalet sert de salle de concert où se produisent de nombreux artistes de tout style et parfois de grande célébrité, voire des vedettes parisiennes : chanteurs, musiciens, acrobates, humoristes… Maurice Chevalier y serait même venu ! Les spectacles se déroulent principalement les samedis, dimanches et lundis. C’est donc un café « chic » et de bonne renommée qui jouit d’une belle clientèle. Il ne semble pas faire d’ombre aux autres estaminets du Parc ni même au café « La Laiterie » qui sera construit en 1908.

Plusieurs cafetiers s’y succèdent : P. Verrièle, A. Sieuw, M. Castelain. En 1934, il est désormais référencé comme « Café du Parc », tenu par A. Jonckheere. En 1945, on le nomme aussi bien « Café du Parc » que « Café Duthilleul » du nom de son nouveau propriétaire. Ce Gaston Duthilleul a affirmé avoir employé plus d’une vingtaine de garçons dans son établissement ! C’est dire son succès… La Seconde Guerre mondiale mettra fin aux activités de cafés-concerts.

La fin d’un café… la naissance d’une Presse

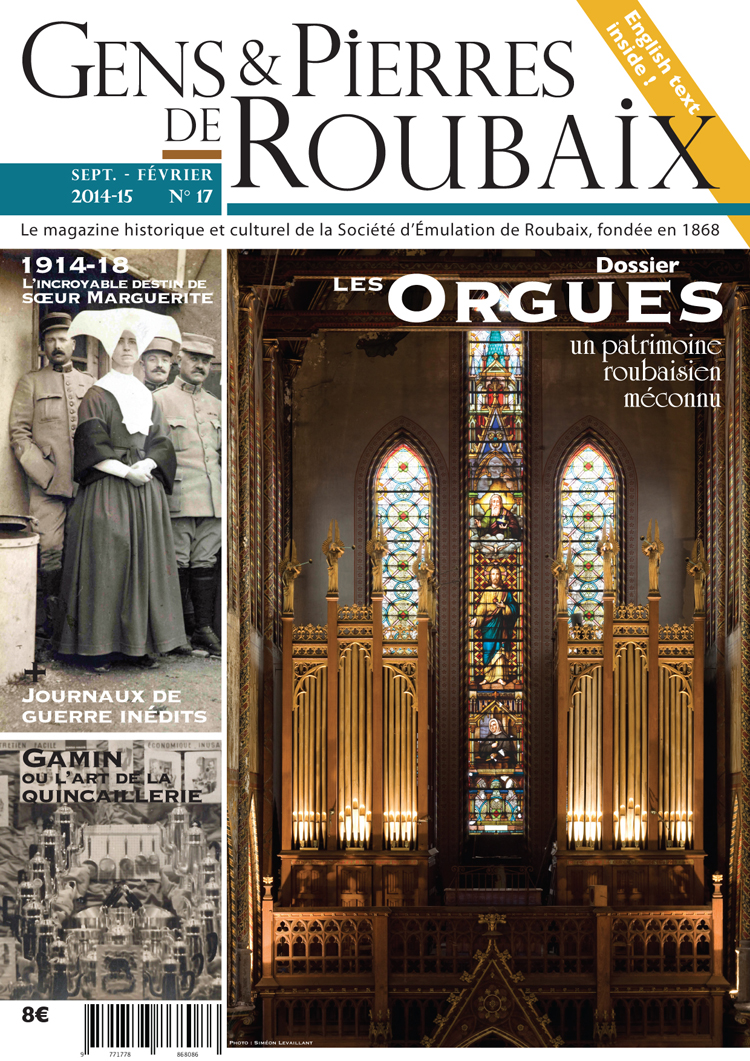

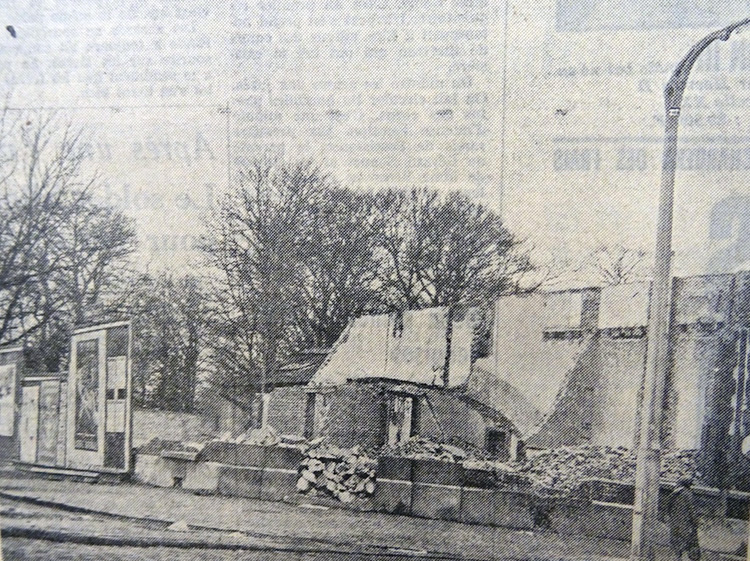

Hélas, en 1957, le Conseil municipal envisage la création d’un café-restaurant dans le Parc (ce sera le futur Bol d’air) et décide la destruction du Café du Parc et la vente du terrain, en 1959, à La Compagnie française de Raffinage et à la SCI lilloise « Résidence Barbieux »… Le café sera démoli en février 1964…

Le café du Parc est démoli Photo NE

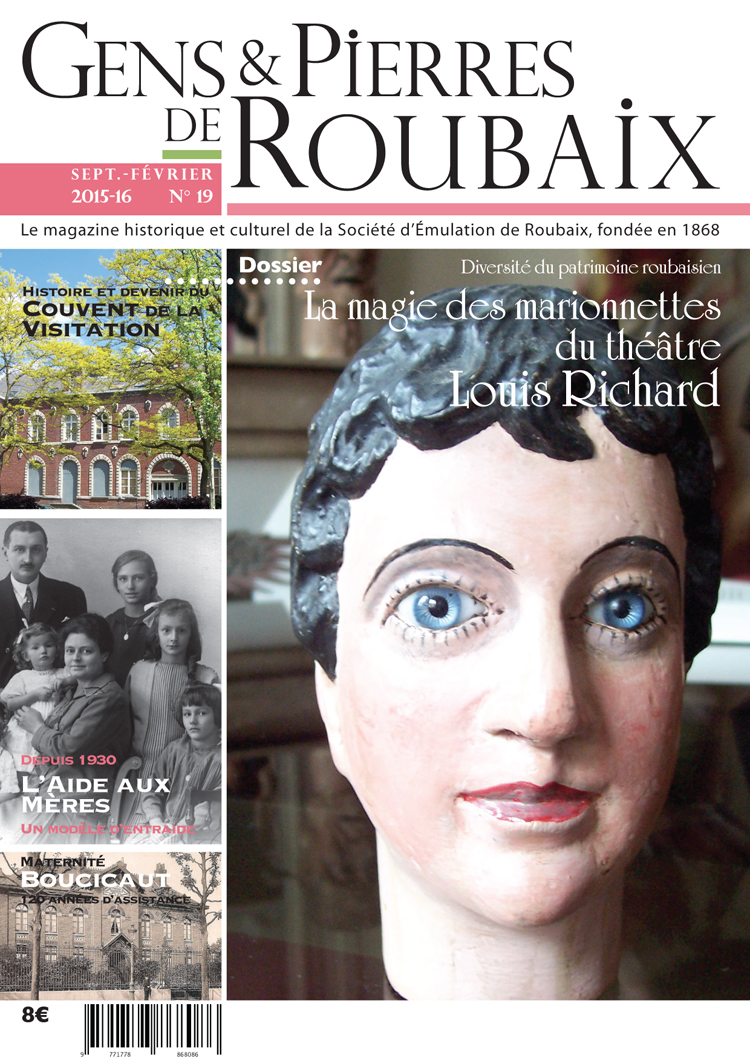

Les deux associés font appel à l’architecte de Lambersart Gustave Dumoulin qui n’obtient le permis de construire qu’en 1962 après un premier refus par la mairie de Roubaix en 1959. La société pétrolière, avec l’accord du Ministère des carburants, envisage donc d’installer une station-service : c’est l’emplacement idéal à cette sortie de Roubaix, vers la route de Lille.

Maquette de la station service. Doc AmRx

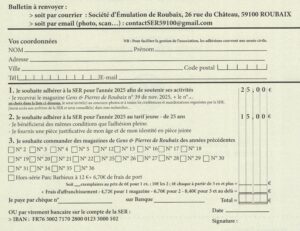

Mais il manque un peu de place : il faudrait adjoindre à l’ancien terrain du café les 205 mètres carrés mitoyens qui appartiennent à la Ville de Roubaix et font partie du Parc Barbieux même s’ils sont séparés par l’avenue (est-ce l’emplacement de la maison du jardinier-chef ?) ! Oui mais… se dresse là, depuis 1925, la statue du Commandant Bossut ! Qu’à cela ne tienne ! Avec l’accord de la famille Bossut, une entreprise parisienne la déménage en 1963 dans le Parc proprement dit, où elle est toujours. La station-service s’intègre dans un nouvel immeuble de 6 étages, qui, avec 24 appartements et 2 studios, est censé lutter contre la crise du logement à Roubaix. La station prend le nom de « station Relais du commandant Bossut ». A la base un autre commerce : et voilà la naissance de la Presse du Parc ! Elle sera inaugurée en août 1966 par sa propriétaire Mme Cattoire. Les logements ne seront, eux, terminés qu’en juin 1967.

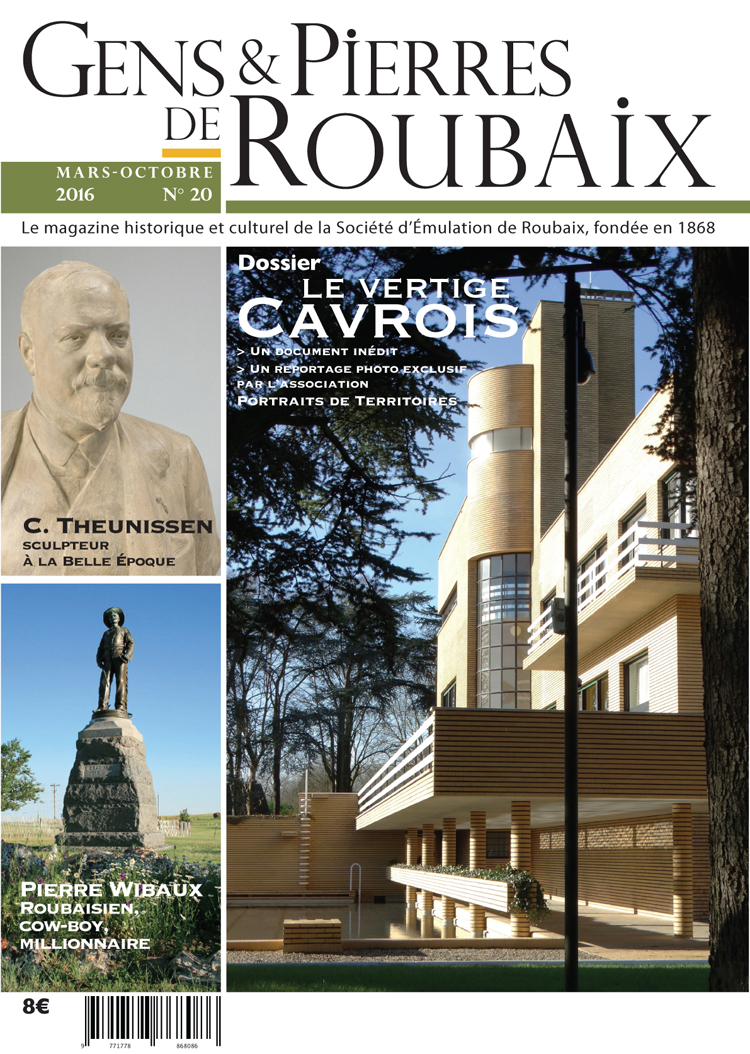

Le début d’une longue histoire. ©NE

Son architecture, une fois encore, s’harmonise avec l’immeuble de standing en arrondi, bâti en 1951 par l’architecte-urbaniste roubaisien Porte, sur l’emplacement de la propriété Masurel-Leclercq sur le coin opposé.

Un carrefour bien dégagé qui reste parfaitement harmonieux… dans un autre style ! © EG

De la Presse du Parc à la Maison de la Presse

Après Mme Cattoire, c’est Madame Deveyer qui achète cette « Presse du Parc » et développe une clientèle assez bourgeoise, proposant en particulier beaucoup d’articles-cadeaux : très beaux stylos, maroquinerie, etc. La vente se fait derrière de grands comptoirs en bois à tiroirs : papeterie, tabac, librairie… bien séparés.

Et c’est là que les Groux entrent en scène : en 1995, Gérard Groux, responsable d’un dépôt de presse employant 60 porteurs de journaux à Carvin dans le Pas de Calais, envisage de s’offrir son propre point de vente. Il entend parler de la « Presse du Parc » qui est en vente mais… venir à Roubaix ? Il fait quand même « l’effort » et… s’y installe ! Tout est à faire pour se sentir chez soi dans cette presse dont il reprend les 3 vendeuses. Il a donc l’idée d’adopter le concept de franchise de la Maison de la Presse. Ce concept, nouveau à l’époque, qui n’accorde son enseigne qu’à une seule librairie par ville, propose une solution « clés en mains » très d’avant-garde. Tout est prévu : enseigne, linéaires, disposition du magasin, publicité, jusqu’au carrelage bleu qui couvre encore de nos jours le sol de la Presse du Parc. C’est la Maison de la Presse qui prend tous les travaux en charge. Et pendant 3 semaines, Gérard et Annie Groux installent le point de vente dans des bungalows sur le parking, avec l’accord des occupants de l’immeuble, bien sûr ! La nouvelle enseigne propose aux clients le libre-service alors que dans la boutique précédente, ils étaient servis. Le nom La Presse du Parc est cependant conservé car il a fait la réputation du magasin. En 2007, Gérard Groux prend sa retraite et c’est son fils, François, qui prend la relève avec sa sœur Stéphanie pendant quelques années.

Quand, en 2010, arrive Virginie… Responsable d’un magasin de mode de luxe à Rambouillet, elle a l’expérience de la présentation des produits dans une boutique, le merchandising comme on dit maintenant, et la fibre du contact avec la clientèle. François reconnaît très gentiment « que c’est grâce à elle que la Presse se développe tant ».

Mais c’est un travail sans relâche : toute l’année, presque tous les jours, de 7h 30 à 19h, sans compter que, bien souvent après la fermeture, Virginie ou François assure encore des services aux alentours comme de livrer journaux ou tabac à domicile. Leur maître-mot est en effet « proximité avec la clientèle ». Et ce ne sont pas les idées et les initiatives qui leur manquent comme par exemple celle de réserver près de 2 500 Charlie Hebdo pour leur clientèle, lors de l’attentat de janvier 2015…

Point de rencontre des élèves de la Cité scolaire Baudelaire ou de nombreux autres établissements scolaires de Roubaix, et de clients roubaisiens fidèles, encore roubaisiens ou habitant désormais Bondues, Hem ou même Leers, la Presse du Parc est une figure emblématique de Roubaix… François et Virginie sont loin de se reposer sur leurs lauriers ! Bon courage à eux et merci pour leur accueil toujours chaleureux !

Virginie, François et Gérard Groux, la bonne équipe de la Presse du Parc. © EG

Evelyne Gronier-Renaut

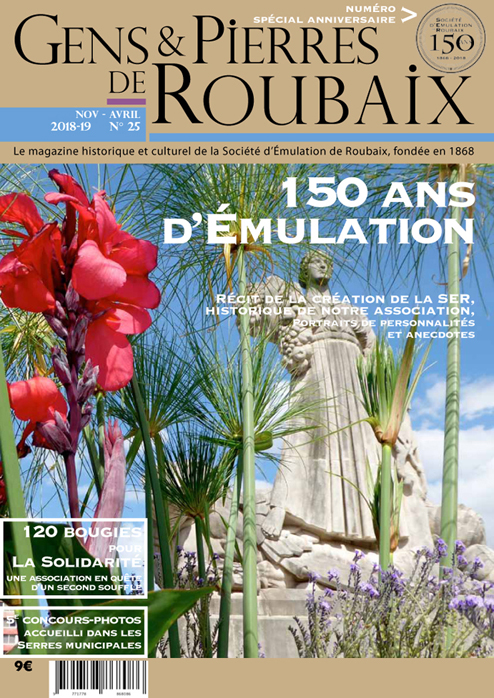

* In « Ce joli parc doit vous rappeler de belles choses » Isabelle Baudelet

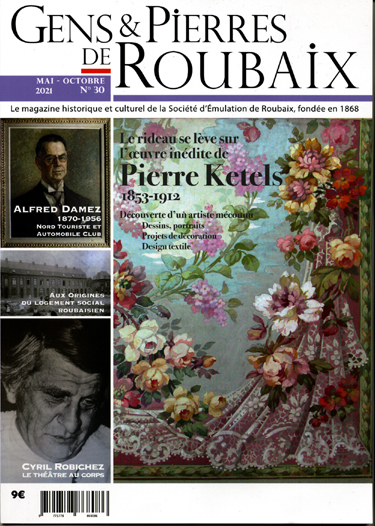

Merci à Philippe Waret et à Jean-Pierre Maerten des Ateliers mémoire pour leur aide, leurs documents, leurs informations. Merci aussi à toute l’équipe des Archives municipales qui m’a aidée dans mes recherches.